葬式を執り行う際、欠かせない仏具の一つに位牌がある。日本においては死者を悼み、その霊を弔うために様々な伝統や形式が受け継がれてきた。その中でも位牌は、亡き人の戒名や俗名、没年月日などを記しており、家族が故人と心を通わせる象徴的な存在となっている。通常、葬式の際にはまず「白木位牌」と呼ばれる仮の位牌が使用される。これは通夜や葬儀、初七日や四十九日といった一連の法要が終わるまでの間に用いられ、後日、黒塗りや紫檀、唐木などの本位牌に切り替えられるのが一般的である。

位牌の形状や素材は多種多様であり、宗派や家庭の伝統によって大きく異なる。もっとも一般的なのは「板位牌」と呼ばれるもので、木製の板状の位牌に漆や金粉を施して仕上げられることが多い。素材には桜や欅、檜、さらには紫檀や黒檀などの高級木材が用いられることもある。塗りや装飾の有無などさまざまなデザインが存在し、豪華な飾りが施されることも少なくない。また高さも10cm程度から30cmを超えるものまで幅広く、安置する祭壇や仏壇の大きさにあわせて選ぶ必要がある。

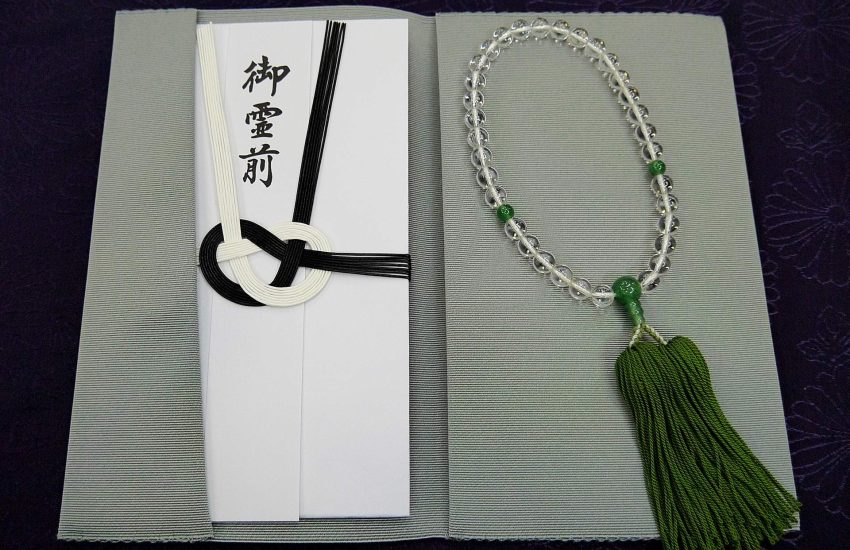

位牌の値段は、こうした素材や製作方法、仕上げの違いによって大きく幅がある。安価なもので一万円前後から手に入るが、本漆塗りや精巧な彫刻が施されたもの、高級木材を用いたものになると十万円以上になることも珍しくない。このほかに本位牌への文字入れの費用や、複数の方の戒名を一つの位牌に記す合祀位牌の場合は、その分追加料金が必要となる場合もある。仏壇や他の仏具とともに購入する場合は、まとめて値引きを受けられることもあるが、費用を最初から明確にしておくことが大切である。通夜や葬式の中で位牌はどのような役割を担うかというと、それはあくまで亡くなった方のための仮のお住まい、心の拠り所といえる。

僧侶による読経や遺族による焼香、冥福を祈るためのあらゆる所作の中心となり、遺影と隣りあって一連の儀式をつかさどる。焼香や合掌の際には自然と手が向くよう位置づけられ、参列者が故人に最後のお別れの言葉をかける象徴の場となる。四十九日を過ぎたあとの本位牌は家庭の仏壇に移され、これ以降は年忌法要やお盆、お彼岸など、さまざまな仏教行事をつうじて長く大切に祀られてゆく。また、宗派によって呼び名や形式に違いが見受けられる。たとえば浄土真宗では本来、位牌はあまり重要視されないとされ、名札や法名軸が主流となる場合が多い。

しかし広く一般には、お寺から授かった戒名や法名が記された位牌を仏壇に安置し、日々の供養や記念日、法事の際に読経やお線香をあげて霊を慰めてきた。長い年月を経ると、何代にもわたり数基の位牌が並ぶ光景も珍しくなく、家族やご先祖を偲ぶ場所としての役割を果たし続けている。現代の生活環境の多様化により、コンパクトな仏壇用に最適化された小型の位牌や、デザインや色彩にこだわった現代風の位牌も増えつつある。こうした流れは都市部の住環境や若い世代の価値観の変化とも関係している。素材やデザインだけでなく、持ち運び可能な形にアレンジされたものや、ガラスや金属を用いた新しいタイプの位牌も登場している。

値段に関しても、従来の高価なものから比較的手ごろなものまで選択肢の幅が広がっており、予算や希望に応じて柔軟に選ぶことができるようになっている。しかし、それでも重要なのは、値段や外見だけに目を向けず、亡き人を敬い、心をこめて選ぶ姿勢であると言える。家族が集まり葬式を終えた後も、位牌の存在は家庭内の「心の支え」として日々の暮らしに根差している。仏壇を開いて線香をあげたり、仏花や飲み物をそなえたりする所作のたびに、世代を超えて家族の絆を強く感じる場面が生まれる。年間行事や節目の法要で子や孫が仏壇の前に集まり、位牌に向かって合掌する姿には、無言の内にも人のつながりや思いがしっかりと息づいている。

葬式の儀式だけでなく、位牌そのものが日々の営みの中で家族一人ひとりの心を結びつけ、過去と現在とをさりげなくつなぐ大切な役割を担っていることが分かる。位牌の選択や購入時には、やや煩雑な手続きや専門的な知識が求められる場面もある。たとえば戒名や法名をきちんと彫刻するためには、事前に僧侶や寺院としっかり相談する必要がある。また素材による値段の違いや、納品までの期間、細かな寸法の調整など、慎重な検討が欠かせない。そして「仏壇に納める際にはどのサイズがふさわしいか」「家族間で意見が分かれたときどのように決めるか」「複数の位牌を並べる時のルール」など、細やかな配慮が求められる場面が多い。

専門知識を持つ仏具店や関係者への相談を活用し、納得のいく形で用意することが大切となる。位牌と葬式は、ごく日常的な「別れ」と「祈り」の中で連続して役割を果たしている。すべての供養や慣習には時代ごとの特徴や環境差が反映されるが、根底に流れる家族やご先祖を思う心は不変である。形や値段はそれぞれ違っても、故人に対する敬意や追悼の想いに変わりはない。今後も、位牌という存在が日本人の心の文化を支えていく象徴的な存在であることに変わりはないだろう。

日本の葬儀において位牌は、故人の戒名や没年月日などを記し、家族の心の拠り所となる重要な仏具である。葬儀では仮の「白木位牌」が用いられ、一連の法要の後に本位牌へと移行するのが一般的だ。位牌の種類や素材、装飾は宗派や家庭の伝統によってさまざまであり、桜や欅などの木材に漆や金粉を施したものから、現代的なデザインのものまで幅広く存在する。その価格も一万円程度のものから、十万円以上する高級品まで多岐に渡るが、選択の際は値段や見た目だけでなく、故人への敬意や家族の思いを大切にすることが求められる。位牌は儀式だけでなく、日々の暮らしの中で家族をつなぐ役割を担い、仏壇に手を合わせる度に故人やご先祖との絆が深まる。

選ぶ際には、戒名の彫刻や素材、サイズなど多くの検討事項があるため、僧侶や仏具店など専門家の助言を活用し、家族間でよく話し合うことが望ましい。時代とともにデザインや価値観は変化しても、故人を偲ぶ心や家族のつながりを支える存在として、位牌は今後も日本人の暮らしに欠かせない役割を果たし続けるだろう。